Capturar todo el CO2 a la vez y en todas partes

Es muy probable que no lleguemos a cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 fijados para 2030, y probablemente tampoco los de 2050. Ante esta situación, algunos piensan que deberíamos centrar más esfuerzos en adaptarnos al cambio climático en lugar de obsesionarnos con mitigarlo.

Sin embargo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos señala una herramienta interesante y compleja para mejorar los números de la mitigación: la captura, absorción o remoción de CO₂ y su almacenamiento. ¿En qué consiste exactamente esta estrategia? ¿Es viable a gran escala?

¿Una idea nueva?

La primera vez que se almacenó, aunque involuntariamente, CO2 en el subsuelo fue en 1972 en Texas (EE. UU.) con el fin de “empujar” petróleo y favorecer su extracción, técnica que aún hoy se emplea a menudo.

Un sistema similar, pero mucho más avanzado, dio lugar al primer gran proyecto a escala real en 1996: Sleipner, en Noruega. Con esta instalación se pretendía disminuir el impacto de las emisiones almacenando CO2 extraído del gas natural en una formación geológica salina en el mar del Norte.

Estas tecnologías forman parte de las llamadas CCS (siglas en inglés de captura y almacenamiento de carbono) y ya en la época del Protocolo de Kioto (firmado en 1997) se proponían como una opción para reducir las emisiones en fuentes puntuales (en chimeneas de centrales de carbón o gas). A partir de ahí, durante un par de décadas, muchas empresas e investigadores avanzaron en los procedimientos de captura y buscaron almacenes geológicos para el CO2.

En España, por ejemplo, se dispuso hasta la llegada de la crisis en 2008 de uno de los principales programas del mundo en esta materia, iniciativa enterrada con cierto escándalo hace unos años, mientras ahora el empeño de unos pocos expertos trata de sacar a flote las CCS.

Una ensalada de siglas: de CCS a CDR

Los detractores de las tecnologías CCS han sido muchos y con variados motivos, tales como los costes elevados o su supuesta complicidad con la no eliminación total del uso de combustibles fósiles. Por todo ello parece que el futuro de su aplicación está ligado a industrias muy difíciles de descarbonizar, como por ejemplo la del cemento, cuya fabricación incluso con energía “limpia” genera grandes cantidades de CO2.

Compartir por Linkedin

Es muy probable que no lleguemos a cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 fijados para 2030, y probablemente tampoco los de 2050. Ante esta situación, algunos piensan que deberíamos centrar más esfuerzos en adaptarnos al cambio climático en lugar de obsesionarnos con mitigarlo.

Sin embargo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos señala una herramienta interesante y compleja para mejorar los números de la mitigación: la captura, absorción o remoción de CO₂ y su almacenamiento. ¿En qué consiste exactamente esta estrategia? ¿Es viable a gran escala?

¿Una idea nueva?

La primera vez que se almacenó, aunque involuntariamente, CO2 en el subsuelo fue en 1972 en Texas (EE. UU.) con el fin de “empujar” petróleo y favorecer su extracción, técnica que aún hoy se emplea a menudo.

Un sistema similar, pero mucho más avanzado, dio lugar al primer gran proyecto a escala real en 1996: Sleipner, en Noruega. Con esta instalación se pretendía disminuir el impacto de las emisiones almacenando CO2 extraído del gas natural en una formación geológica salina en el mar del Norte.

Estas tecnologías forman parte de las llamadas CCS (siglas en inglés de captura y almacenamiento de carbono) y ya en la época del Protocolo de Kioto (firmado en 1997) se proponían como una opción para reducir las emisiones en fuentes puntuales (en chimeneas de centrales de carbón o gas). A partir de ahí, durante un par de décadas, muchas empresas e investigadores avanzaron en los procedimientos de captura y buscaron almacenes geológicos para el CO2.

En España, por ejemplo, se dispuso hasta la llegada de la crisis en 2008 de uno de los principales programas del mundo en esta materia, iniciativa enterrada con cierto escándalo hace unos años, mientras ahora el empeño de unos pocos expertos trata de sacar a flote las CCS.

Una ensalada de siglas: de CCS a CDR

Los detractores de las tecnologías CCS han sido muchos y con variados motivos, tales como los costes elevados o su supuesta complicidad con la no eliminación total del uso de combustibles fósiles. Por todo ello parece que el futuro de su aplicación está ligado a industrias muy difíciles de descarbonizar, como por ejemplo la del cemento, cuya fabricación incluso con energía “limpia” genera grandes cantidades de CO2.

Leer más: Qué es el hidrógeno dorado y cómo puede ayudarnos a reducir las emisiones del cemento

Además, desde hace pocos años ha aparecido a nivel global un nuevo concepto llamado CDR (siglas en inglés de eliminación de dióxido de carbono). Se basa en un principio muy sencillo y es que, si hablamos de evitar emisiones, empatar es mejor que perder, pero ganar es mejor que empatar, por lo que se ha buscado la manera de romper el empate pírrico de las CCS mediante tecnologías CDR con las que se lograrían “emisiones negativas”.

Las dos variantes de CDR más populares actualmente tienen nuevamente acrónimos en inglés que nos complican la vida al incluir también las siglas CCS: BECCS (siglas en inglés de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono), a partir de la quema de biomasa en centrales térmicas, y DACCS (siglas en inglés de captura directa de aire y almacenamiento de carbono), mediante captura directa de CO2 de la atmósfera.

Ambas tecnologías están actualmente en desarrollo y por ahora su potencial parece modesto (0,1 % de las emisiones anuales). En paralelo se plantea además la utilización del CO2, en lugar de su enterramiento, para diversas aplicaciones como, por ejemplo, fabricar gaseosa.

La naturaleza nos echa una mano

Dentro de las CDR, surgen diversas posibilidades inspiradas en la naturaleza. La más tradicional es la reforestación, pero también destacan otras opciones, como la recuperación y mejora de humedales y turberas, además del enorme potencial del suelo como sumidero de carbono.

A todas ellas sí se atribuyen ya cifras significativas de fijación de carbono, pero no están exentas de una gran incertidumbre por causas como el propio cambio climático, la posible generación de emisiones de metano, la potencial inestabilidad de la fijación del carbono o la interacción entre vegetación y carbono del suelo.

A veces las complicaciones aparecen en procedimientos tan simples como la preparación de un suelo para plantar árboles (por ejemplo, mediante arado o eliminación de vegetación existente), en la que se puede liberar parte del CO2 almacenado en el suelo, especialmente en ecosistemas ricos en carbono como las praderas.

También son soluciones CDR “naturales” en perfeccionamiento el uso del carbón vegetal conocido como biochar, el empleo de microrganismos consumidores de CO2, la utilización de rocas trituradas ricas en magnesio y calcio o incluso el diseño de suelos artificiales a partir de residuos.

Todas estas opciones se están investigando, estudiando, verificando y procesando a marchas forzadas en proyectos como C-SINK, en el que participa la Universidad de Oviedo. Incluso existe ya normativa que las regula a nivel europeo.

En todo caso, el flujo del carbono en los sistemas naturales es muy complejo y necesitamos saber más antes de confiar definitivamente en estas estrategias.

No hay solución simple para un problema complejo

La experiencia histórica y la situación actual demuestran que las transiciones energéticas son procesos lentos, desiguales y progresivos. La sustitución de la base del sistema de producción y consumo representa un desafío enorme, lleno de incertidumbres y con una creciente certeza de que no estamos reduciendo las emisiones a tiempo.

En este contexto, las tecnologías de captura y eliminación de carbono podrían convertirse en un complemento esencial para alcanzar los objetivos de moderación de la temperatura global. No obstante, su limitado despliegue actual y las incógnitas inherentes a los procesos de investigación y desarrollo generan muchas dudas. Aun así, esto no debería disminuir los esfuerzos para avanzar en su implementación. Tras el último récord de emisiones se hace urgente reducirlas de manera inmediata y, al mismo tiempo, capturar la mayor cantidad de CO2 posible en todos los sectores, en cualquier lugar y al mismo tiempo.

Con información de: El Economista

CD/WM

Notas del día:

Ene 16, 2026 / 22:20

Imelda Garrido llama a defender la soberanía y a mantener el rumbo de la Cuarta Transformación

Ene 16, 2026 / 21:00

Lista la etapa municipal de voleibol de sala, en Fortín

Ene 16, 2026 / 20:33

Trabajo coordinado por una mejor vialidad en Altotonga: Juan Pablo Becerra

Ene 16, 2026 / 20:08

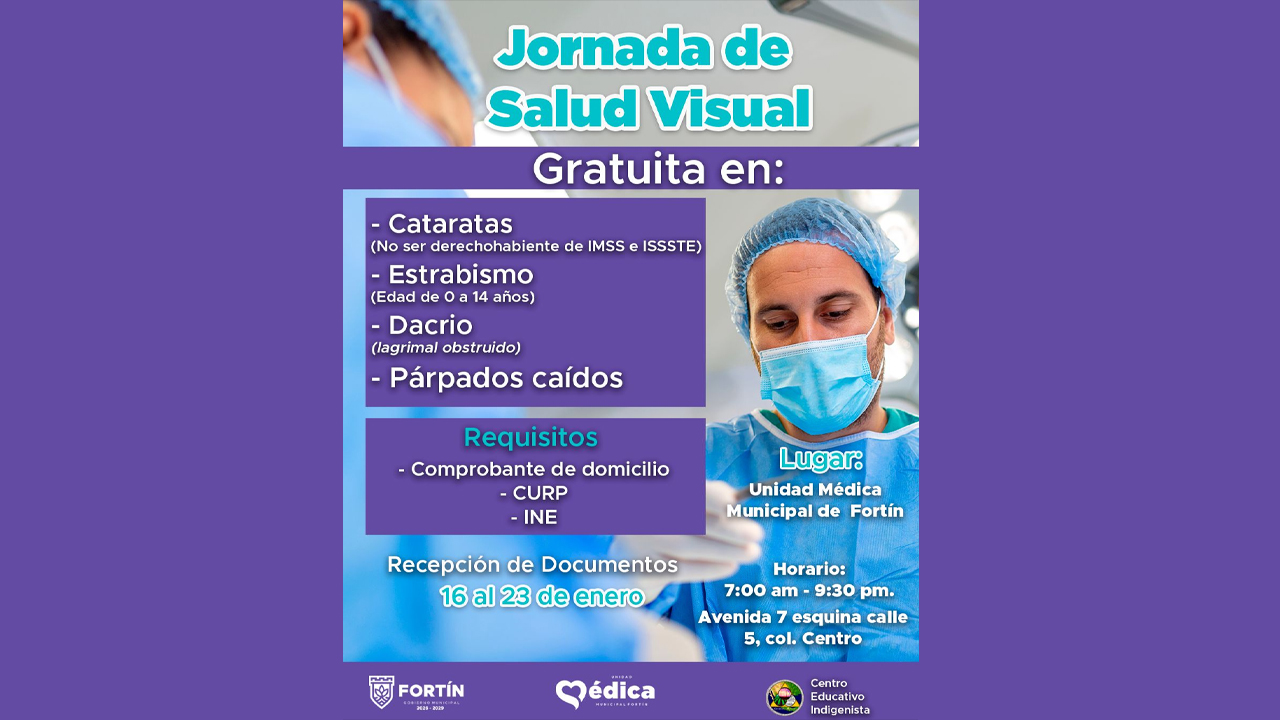

Abren convocatoria para Jornada de Salud Visual

Ene 16, 2026 / 19:42

Choques y volcadura dejen 3 lesionados en Veracruz

Ene 16, 2026 / 19:24

Ene 16, 2026 / 19:08

Gestiona Fortín apoyo a productores del campo

Ene 16, 2026 / 19:00

DIF Medellín invita a participar en las Bodas Colectivas 2026

Ene 16, 2026 / 18:57

Ramiro Martínez Amezcua fortalece coordinación institucional en Playa Vicente

Ene 16, 2026 / 18:25

Ene 16, 2026 / 18:07

Identifican a las victimas del fatal carreterazo en el municipio de Tecolutla

Ene 16, 2026 / 18:04

Ayuntamiento de Xalapa invita a disfrutar actividades culturales