Guillermo del Toro reinterpreta a “Frankenstein” entre la compasión y la pérdida de ambigüedad moral📹

La adaptación cinematográfica del director mexicano transforma el núcleo filosófico de la novela de Mary Shelley: suaviza su complejidad ética y resignifica el mito clásico para una sensibilidad contemporánea

México.- Hay un tipo particular de optimismo que florece cada vez que se anuncia una nueva adaptación de Frankenstein, de Mary Shelley. La esperanza es siempre la misma: que esta sea finalmente la versión que devuelva la novela a su esencia; que este cineasta, a diferencia de los muchos que le precedieron, se resista al legado cosido de la versión pop de Frankenstein, con sus tornillos, gruñidos y teatralidad gótica envuelta en niebla, y vuelva en cambio al libro filosófico, polifónico y moralmente ambivalente que Shelley realmente escribió. La nueva película de Guillermo del Toro llega precisamente con esa promesa, ya que es el director que mejor ha tratado a los monstruos. Si alguien podía hacer justicia a la criatura de la novela en lugar del monstruo de la cultura, sin duda era él.

Y, sin embargo, la extraña ironía de la adaptación de del Toro es que sus desviaciones de la novela no son las vulgares que cabría esperar, ni los rayos eléctricos y los gruñidos pesados, ni la grotesca caricatura cosida, sino algo más suave, más sincero y, en cierto modo, más traicionero. Las libertades que se toma la película no son el resultado del sensacionalismo, sino de la compasión. Es, en cierto sentido, la interpretación errónea más halagadora que ha recibido Frankenstein hasta ahora: una versión bellamente interpretada, magníficamente diseñada y profundamente sentida que, sin embargo, no puede soportar la desolación, el enredo moral irresoluble y la soledad insoportable que se encuentran en el núcleo de la novela de Mary Shelley. La película quiere salvar lo que el libro se niega a salvar. Ese es su triunfo y su fracaso.

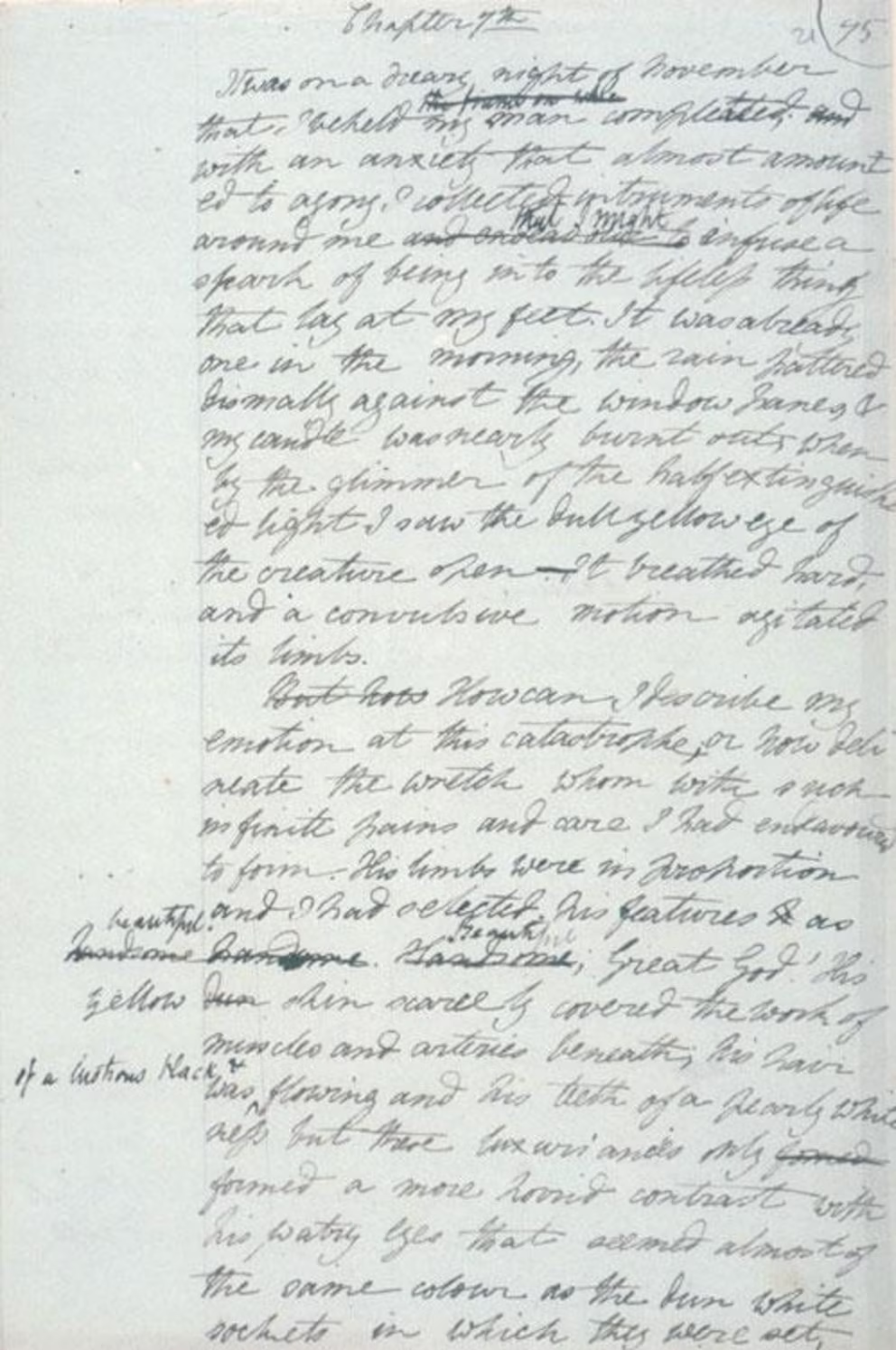

Cuando Mary Shelley publicó Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818, fundó las bases del terror gótico y la ciencia ficción al crear una historia terrorífica que cuestiona los límites de la ciencia y la creación, la responsabilidad sobre lo creado, las ideas de alteridad y otredad y la condición humana puesta en cuestión a partir de temas como la venganza, el desamor y la ambición. Durante más de dos siglos, el mito de Frankenstein se ha contado de innumerables maneras: en el cine, la televisión, las novelas gráficas y la cultura popular. Cada nueva versión toma decisiones sobre qué enfatizar, qué omitir y qué transformar. La adaptación de Guillermo del Toro es una de las más ambiciosas: una versión grandiosa, visualmente suntuosa que se aleja del original y deja un gusto amargo a la hora de pensar cómo un clásico puede tomar nuevos significados sin perder del todo su esencia.

En un intento infructuoso de darle una nueva lectura al clásico, el director mexicano cambia el argumento en todos los aspectos innecesarios para darle una vuelta de tuerca “original” y falla porque ninguno de los osados giros que propone tienen sentido ni le dan a la puesta una lectura actualizada o significativa. O sí, y nos encontramos frente a una interpretación aspiracional psicoanalítica de Frankenstein. Por ejemplo, para “justificar” las acciones de Víctor Frankenstein -que en la novela se presenta como un joven idealista y curioso cuya ambición se convierte en arrogancia- del Toro le inventa un padre ausente y exigente que se ha casado con la madre por conveniencia, y su matrimonio resulta en una relación de desamor y cierto grado de violencia. Y la actriz que representa a la madre también representa a Elizabeth (la bella y talentosa Mia Goth). De esta manera, se pierde la sutileza, ya que en la novela los padres de Víctor son un modelo idealizado de afecto, estabilidad y presencia amorosa. Su relación es deliberadamente armoniosa, tierna y moralmente ejemplar, lo que contrasta con el posterior fracaso de Víctor como “padre” de la criatura. Entonces la complejidad de la novela se pierde en la obviedad de que Victor es el burdo resultado de un padre ausente y una madre maltratada.

En la novela, Víctor crea vida, pero se aleja inmediatamente de ella; persigue a su creación hasta el Ártico, impulsado por la culpa, el miedo y la venganza. Su culpabilidad moral es fundamental: es su negativa (e incapacidad) de asumir la responsabilidad del ser que ha creado. Su narrativa está plagada de intentos de expiación, terror y arrepentimiento. En la película, Víctor es más abiertamente villano o, al menos, es moralmente cuestionable desde el principio y esa decisión remodela toda la dinámica: en la novela, el horror reside en la brecha entre el idealismo de Víctor y su monstruosa negligencia; en la película, el espectador se enfrenta de forma más inmediata a un creador corrupto. El costo es la reducción de una de las sutiles provocaciones de Shelley: que los monstruos pueden surgir no solo del mal deliberado, sino también de la negligencia, la ambición y la falta de imaginación: la banalidad del mal.

Quizás el cambio más radical se refiere a la criatura. En la novela, la criatura habla con elocuencia: lee Plutarco, Werther, El paraíso perdido de Milton, aprende idiomas, desarrolla una conciencia filosófica y se presenta como un ser agraviado que exige justicia. En la novela, la criatura mata deliberadamente a William, el hermano pequeño de Víctor, plenamente consciente del daño que eso le hará a su creador. Incrimina a Justine -la querida empleada de los Frankenstein que muere ejecutada culpada injustamente por la muerte de William- con un cálculo estratégico. Mata a Clerval -el amigo más cercano de Victor- en una fría venganza. Estrangula a Elizabeth en su noche de bodas. No se trata de ambigüedades que puedan debatirse: la criatura lo admite todo en largos y razonados monólogos.

En la película, la violencia se difumina, se suaviza o se desvía. Se producen muertes, pero no con el mismo peso filosófico; y hasta aparecen lobos asesinos. La criatura sigue siendo un ser que tiene buenas intenciones, no un ser que puede argumentar, sin ironía, que el asesinato se ha convertido en su única posibilidad. Y así, la historia pierde lo más aterrador de la novela: la sensación de que el dolor, cuando está plenamente educado, puede elegir la brutalidad como ley. Y es su autoeducación y su voz elocuente parte integral de la crítica de Shelley a la creación y la responsabilidad. La criatura de Shelley mata por angustia y venganza y admite su culpa. Del Toro suaviza esos actos y hace que casi todas las muertes sean por accidente, o por error. No hay responsabilidad moral en la criatura.

Entonces se pierde el ethos de la novela que es que la creación (la de Víctor en este caso) sin responsabilidad genera una cadena de consecuencias monstruosas, tanto del creador por el abandono, como también por parte de la criatura que conociendo la diferencia entre el bien y el mal elige, movido por la ira y la venganza, el mal. Para colmo de males, la responsabilidad de Víctor es compartida con un personaje dudoso, un tal Hedrich Harlander, un rico comerciante y fabricante de armas, alguien con negocios moralmente cuestionables (que provee a Frankenstein entre otras cosas de cadáveres de la guerra) y que ve el experimento de Víctor una promesa científica para su propia salvación y una oportunidad de negocio. Podríamos pensar que del Toro está haciendo una crítica a los grandes empresarios actuales, mil millonarios que dominan el mundo pero hay que hacer un caminito muy largo para ver esa interpretación. En principio es un sponsor que habilita a Víctor al darle acceso a la inversión que necesita para su proyecto y no hay mucho más que justifique su presencia en la versión.

Uno de los desaciertos más grandes de esta versión es el personaje de Elizabeth. En el texto de Mary Shelley, Elizabeth Lavenza es una niña que fue acogida en el hogar de los Frankenstein y criada con Víctor como si fueran hermanos. Víctor la llama “mía, mía para protegerla, amarla y apreciarla”. Se la presenta como un regalo, no como un sujeto independiente, un ser de una inocencia estremecedora y por ende es la víctima absoluta: la amada, el ángel doméstico, la víctima de la venganza de la criatura.

En la película, Elizabeth aparece como la prometida de William (que no muere asesinado por la criatura en la infancia), lee sobre insectos, habla de la guerra (es la sobrina del inversionista), y tiene que lidiar con el acoso de Víctor. Una de los momentos más ridículos de la puesta es cuando Elizabeth, vestida de novia, rechaza una vez más de una cachetada a Víctor en una escena que se asemeja mucho a la noche del fallido casamiento de Bella en The summer I turned Pretty.

Para colmo de males, sin ningún preámbulo, Elizabeth entabla una relación casi amorosa con la criatura, una relación que carece del tiempo argumental en la película para tener el desarrollo que necesita para que sea creíble. De nuevo, uno podría argumentar que la critaura es el alter ego de Víctor y la parte suya que sí atrae a Elizabeth. Habría que hacer otro mapa conceptual para explicar esto que no queda claro en la puesta. Una buena opción hubiera sido si ella, que en la película es tan letrada, le hubiera enseñado a la criatura todo lo que sabe. En cambio, se ven dos veces y no entablan ni una conversación mínima. Se entiende el sentido posible pero le falta desarrollo. Y ni siquiera le dejan al pobre monstruo ser responsable del asesinato de la desdichada, virgen y enamorada “novia de Frankenstein”.

Uno de los aspectos más inquietantes de la novela de Mary Shelley es cómo la venganza se convierte en el modo de justicia de la criatura. Mata a todos los seres cercanos a Víctor para atormentarlo y le exige a su creador que le fabrique una compañera y, cuando se lo niega, se convierte en un destructor. Pero la trama moral es ambigua. ¿Es la criatura puramente malvada o está respondiendo a la injusticia? ¿Es Víctor puramente culpable o es simplemente un mortal imperfecto? Shelley deja estas preguntas sin respuesta: la criatura desaparece, el capitán y testigo Walton huye y Víctor muere de agotamiento. El círculo de la creación, el abandono y la venganza queda sin resolver. Nos quedamos con preguntas incómodas. Del Toro simplifica esa ambigüedad. Su criatura mata a menos personas, o lo hace de forma menos despiadada, y el arco final enfatiza el perdón por encima de la venganza. La criatura es domesticada.

En un encuentro final digno de Hollywood, Víctor le pide perdón a la criatura que le pide que lo llame “Victor”, Frankenstein lo llama “hijo”, se desean la paz, y todo es amor. Esta nueva versión sustituye la desolación por una nota de esperanza: la criatura puede vivir, puede aprender, puede pertenecer y encima parece que es inmortal. La película ofrece un espectáculo en lugar de la tremenda sustancia de la novela. En la novela, el creador y la criatura nunca se reconcilian; en la película, el perdón es el principio organizador. Un siglo de teología y terapia se ha infiltrado en un texto que en su día se movía en el filo de la navaja entre la filosofía ilustrada y el tanatos gótico.

El mundo de Mary Shelley es trágico porque nadie aprende la lección correcta a tiempo. El mundo de del Toro es trágico solo el tiempo suficiente para justificar la gracia posterior. La novela termina con fuego y hielo, sin nada redimido. La película termina con un gesto de supervivencia, una recompensa por la resistencia. La diferencia no es superficial. Cambia el imaginario fundamental del mito: Frankenstein ya no es una historia sobre la transgresión y las consecuencias, sino sobre la creación y la recuperación. El monstruo no es una acusación del fracaso de su creador, sino un testimonio de la resistencia de los desvalidos. La película no quiere el mundo de Mary Shelley, le resulta insoportable. Quiere la reconciliación, la catarsis, el triunfo de la empatía sobre el abandono. El final feliz, una historia hermosa. Habría sido fácil, casi perezoso, para del Toro reproducir la escena final del libro pero no puede permitirse ese final, más bien su guion se lo impide: el desarrollo de su película no permite la pregunta que Shelley deja flotando en la nieve: ¿Qué es de un ser que no puede pertenecer? ¿A dónde va la conciencia cuando incluso su creador la rechaza? Del Toro le da un futuro a la criatura para ahorrarnos la incomodidad de esa pregunta.

Además, Mary Shelley no escribió sobre un monstruo que pudiera salvarse a pesar del rechazo, sino sobre un problema que no tenía solución. Esa diferencia, entre un problema sin resolver y un ser reconciliado, es la diferencia entre la novela y la película. Y es, en definitiva, una diferencia sobre la función de la narración ya que el Frankenstein de Shelley no es una alegoría sobre la aceptación, sino un experimento sobre la ética de la creación. Esta versión cinematográfica no es un experimento ético, sino una fábula emocional. Se pregunta cómo podemos reparar las heridas del abandono, no qué significa abandonar en primer lugar. Ofrece empatía en lugar de responsabilidad.

El peligro de esa sustitución es sutil, pero real. Al rescatar a la criatura de toda la fuerza de su ira, la película también rescata a Víctor —y, por extensión, a nosotros— de las consecuencias del abandono. La criatura se vuelve digna de lástima en lugar de aterradora, lo que significa que el fracaso del creador se vuelve perdonable en lugar de catastrófico. La novela encierra a ambos en una danza de destrucción mutua en la que bailamos todos.

Del Toro ha hecho una película notable a partir de Frankenstein, pero no una película de Frankenstein. Ha tomado los huesos del mito y les ha dado un corazón que late con un nuevo ritmo, moldeado por la necesidad de empatía de nuestro siglo por encima del temor. Lo que ha perdido es el regalo que la autora nos dio y que nadie quería: la monstruosa verdad de que la empatía no siempre nos salva, y que las heridas que nos infligimos unos a otros no siempre se curan, incluso cuando se comprenden plenamente. Su novela sigue siendo una de las pocas de la literatura dispuesta a mirar a un ser arruinado y decir: puede que no haya solución posible para este ser. La película de del Toro mira al mismo ser y dice: encontraremos una manera, aunque el texto no la proporcione, porque no soportamos la incertidumbre y la frustración.

Con información de: Infobae

CD/AT

Notas del día:

Nov 10, 2025 / 16:58

Respalda Congreso fortalecimiento de capacidad operativa de la policía estatal

Nov 10, 2025 / 16:54

Adanely Rodríguez participa en mesa de trabajo con el CCE Región Norte de Veracruz

Nov 10, 2025 / 16:47

Estacionarse en el Mundial 2026 costará miles de pesos por día

Nov 10, 2025 / 16:21

Alertan por masa de aire ártico que cubre la mayor parte de México

Nov 10, 2025 / 15:55

Capacitan Congreso y Orfis a autoridades electas de 51 ayuntamientos

Nov 10, 2025 / 14:43

Restableció IMSS Veracruz Norte servicios en Unidad de Medicina Familiar No. 47 en Álamo Temapache

Nov 10, 2025 / 14:31

Reconoce Orfis funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

Nov 10, 2025 / 14:03

Nov 10, 2025 / 14:00

Atención coordinada ante los efectos del evento de norte en la ciudad

Nov 10, 2025 / 13:55

Pueblos originarios bloquean carretera en Veracruz; piden atención urgente a caminos destruidos

Nov 10, 2025 / 13:49

Nov 10, 2025 / 13:40